石依恬,中共党员,2019级卓越英语教师班成员,外国语学院学生会副主席,英语192班班长,英语202班党代表,外国语学院双语主持协会成员。曾获全国大学生英语能力竞赛二等奖、校外研社“国才杯”阅读大赛一等奖、写作大赛二等奖、LSCAT浙江省笔译大赛汉译英二等奖等校级以上奖项二十余项,获国才高级证书,校优秀团干部、校优秀学生干部、校志愿者“先进个人”等称号,获2020-2021学年国家奖学金。

翘首,看见光亮

成为一名优秀的人民教师,是石依恬矢志不渝的梦想。对她来说,梦想绝不是随着年龄衰退、模糊的记忆,而是在日复一日的生命里愈发清晰、鲜活的未来。她逐渐长大,而这个梦想也遇到了或阻或助的力量,有人以人生中场的经验叙事,劝说她寻找更多的机会;有人以人生的游历劝慰,仅执理想的热忱看待一份职业并不现实。

但幸运的是,她遇见了更多“有厚度”的老师们。石依恬说:“做一个师范生最奇妙的体验是在大学课堂上看见曾经的老师,看见未来的学生,也看见正在慢慢成长的自己。”从小学到初中,从高中到大学,她的老师都在教育的路上孜孜不懈地付诸远行,这让她学会赤诚的眼光对待这一份职业。在课堂中,石依恬看见的不仅仅是教师教授的知识,更是未来职业的模样:丰厚的专业涵养、精深的教师素养、发光的人格魅力……不论是失落时老师浅浅的一个拥抱、一句简单的“我陪你”,还是对稚嫩问题的认真作答与启发引导,这些从“教师”这一职业上散发出的光亮温暖了她,也点燃了她。“老师给我的每一份爱我都紧紧攥在手中;我从来没有这样坚定过,我也将一直这样坚定着。”

笃行,甘之如饴

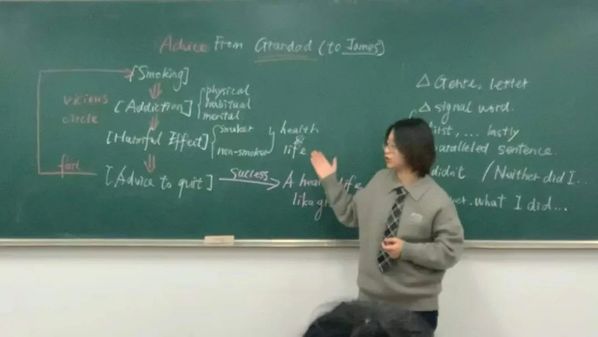

“一位合格的英语教师不仅要有过硬的专业素养,更须有纯熟的师范技能。”这是石依恬心中教师的标准,也是她对自身的要求准则。

回溯过往,石依恬在学习上的成长就像是“种子掉进了合适的土壤,加以水滴滋润的日复一日,自然地生长出了一株植物。”

在专业素养方面,大学伊始她就意识到了自己的短板。因此从大一到大三,每一天石依恬都坚持跟读和模仿,并通过录音的方式来发现自己语音语调方面的问题。同时,她十分注重词汇的积累和练习的巩固,以考带练,在大二背完了两轮专八单词,并向着更高的目标奋进;另外,她也把握了各类比赛机会,全国大学生英语能力竞赛、外研社“国才杯”多项大赛,她乐此不疲地往返于比赛赛场,一步一步,坚实地迈出了自己的舒适圈。就这样,石依恬在持续的反思、自我颠覆和孜孜不倦的实践中走向了更为开阔的视野里。

此外,在师范技能方面,她将每一次的课堂展示都看成是师范技能实践的绝佳机会,无论是丰富的素材应用、灵活的形式呈现,还是积极的互动引导、教师的语言应用,石依恬都一次次置身自我与他人的互动关系里,在关切真实的课程展示中不断发问、不断自省,使每一步都成为镜子,成为动力和养分。她的身影时时出现在师范技能大赛的模拟现场、培训教师的会议现场,亦或是专家讲座的听众席。每一次聆听、学习都带给她不同的视角与体验。当她逐渐从“学生”的身份中剥离出来,以“未来的教师”标签审视自己、参照他人时,世界万千已经成为了她的脚本素材库,成为她学习体验中的一个阶梯。

真诚,深潜入心

普鲁斯特在《追忆似水年华》里写,“时间看起来好像完全消失,其实不然,它正与我们自身融为一体。”真诚、自由,如果说这是石依恬为自己写下的生活注脚,那么更不可被忽视的,应当是她身上奉献、助人的热情和能量,它们无处遁形、喷薄而出。

在大学期间,石依恬主持多场比赛与晚会、组织夏令营活动,并积极地参与学生会的各项工作。“最忙的一周,我和战友们常常在学院待到凌晨两三点,回到寝室还要再忙活几个小时。”两年多来,她未曾怠慢任何一个难题亦或小事,从编辑短信、处理信息,到承办学生代表大会、组织80余人的实践队等等活动,真诚和责任心就此成为她对待工作恪守的信条。工作经历织成的经验纹理告诉她:“我要做的、我能做的,就是以真诚的态度服务每一位同学,以负责的态度完成每一份工作。”

她在“学习、工作、生活”这几条并行的线索中穿梭,这样的“多任务状态”是紧密而整体地连结着,提醒着她不断抛弃冗余的形式,习得更高效的方法,寻找实用于生活的平衡。负面情绪也曾拉扯过石依恬,但每一次的深夜痛哭过后,她仍会鼓足勇气承担肩上的责任。而每一次突围、每一次力量的积蓄也都将成为她进入蓬松崭新的阶段的过渡。“把生活的纵横经纬当成拼图,一路奔走一路寻找。”

积厚,未来来临

石依恬感慨,作为一名专业和梦想具有一致性的学生,她是幸运的。也许对于很多人来说,成为老师是在专业选择时的被动的偶然,但如果换一个视角,不妨主动让自己成为职业道路上的破冰者:在德智体美劳各个方面向上攀登,为成为高素质复合型人才不断作出新的尝试和突破。翻一页,起新章,千帆过尽。请相信,所有翻过的山川、越过的河流都会成就新的自己。

院长信箱

院长信箱