本期“开元网页版外院”栏目与大家分享的是我院蒋硕博士对明清西学翻译与汉籍外译的研究历程。

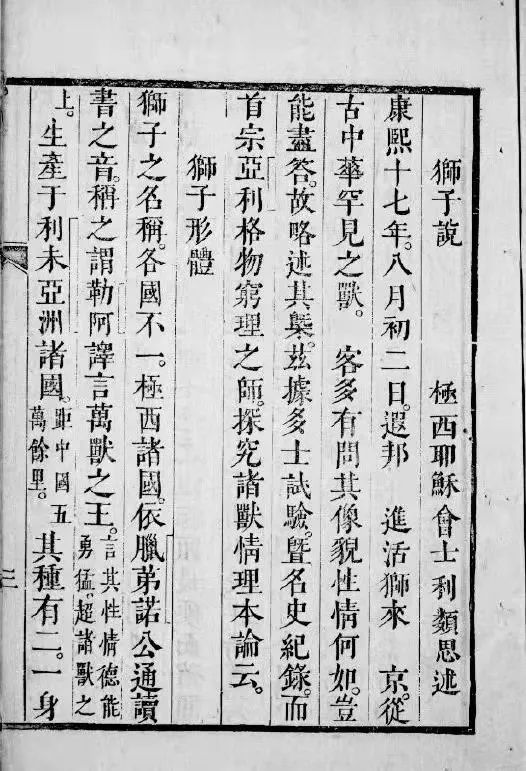

一、结缘明清译史:利类思译《狮子说》

我虽学外语出身,但在硕士之前主要学习中西文学、文论,对文学与思想史最有兴趣。值得一提的是硕士之前就开始跟随康士林等老师研读近四年拉丁文,这成为我此后治学的重要工具。硕士进入中文系学习比较文学,研究领域转向基督宗教文学与明清在华天主教史。广而言之,也就是近代中西文化交流史,涉及西学东渐与中学西传。硕士论文主要关于明清来华天主教传教士在华藏书、翻译出版与传播影响。具体范围设定在著名的北京天主教北堂藏书,与书籍史关系较大。论文从西文文献梳理,到具体文本译介,实已在无意中涉及翻译史。硕论最后分为四篇论文发表,其中对清初来华天主教西文藏书具体文本的译介研究写成《中西文化场域融合中的利类思〈狮子说〉》和《利类思〈狮子说〉底本考》两篇,现在看来都属于中国翻译史的重要阶段——明清之际西学翻译的研究范畴。然而彼时我仍认为我做的是比较文学中的中西文学关系研究。

两文探讨清初耶稣会士利类思(Lodovico Buglio, 1606-1682)翻译的动物学文本《狮子说》,其西文底本应为当时北京南堂图书馆所藏之西文古籍。译介活动涉及西书东传、阅读翻译、知识传播等文化史问题。文章重新确定了《狮子说》的西文底本,并发现前人从未谈及的《狮不忘恩》一章隐含了复杂而深刻的历史文化积淀,其中大有隐情。论文结合清初政治外交、中葡关系、澳门问题、在华天主教,以及葡国贡狮在清廷文人中的文化回应,最终揭示在多重意识形态整合塑形下译者对译本进行的有限西化和宗教化,形成了清初中西教俗杂糅的译本样貌。

△利类思与《狮子说》

二、晚清典籍外译:晁德蒞与《中国文化教程》

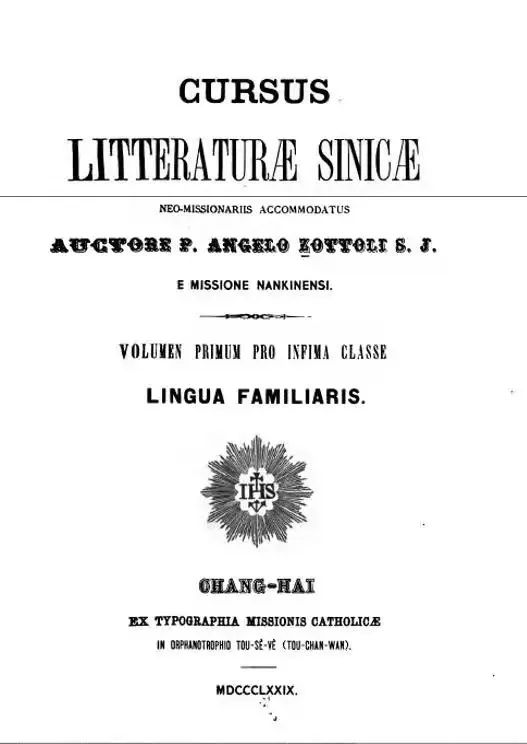

硕士期间我曾在港中文崇基学院学习,后又于荷语鲁汶大学跟随钟鸣旦和高华士两位老师学习明清在华天主教相关开元网页版,并得以在欧洲广泛收集资料。在鲁汶的汉学图书馆发现了一套五卷本的大部头巨著,初见之下,已觉不凡。该书为19世纪上海天主教传教士撰写出版,由中文和拉丁文翻译构成,广泛涉及各种中国传统经典文献。我将该书4000余页复制回来,以备查考。

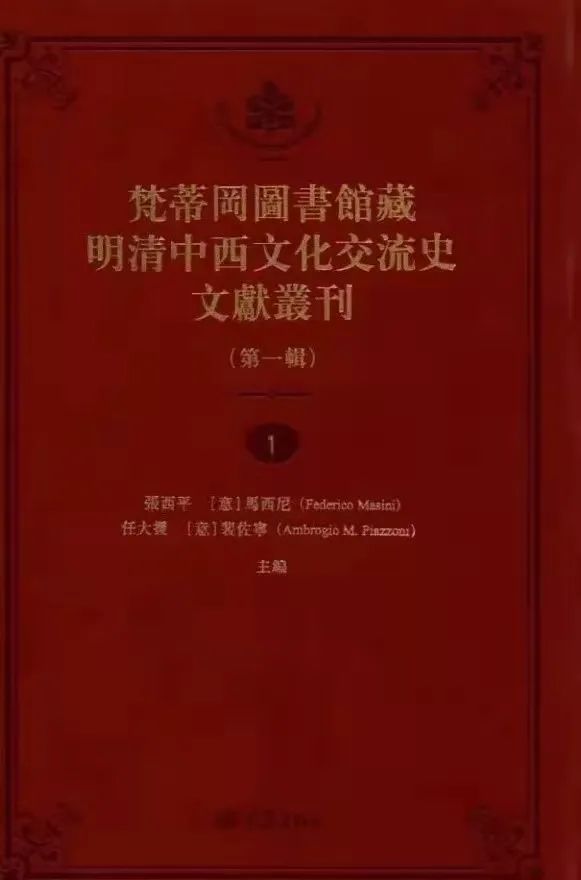

回国后,我马不停蹄赴复旦历史系进行复试,邹振环老师让我在历史文献学和明清文化两个方向任选,我权衡选择了明清文化,即是考虑将来不仅限于文献研究,而是期望在文献整理基础上进一步对文化进行阐释。开学后与导师商量博论题目,他一听便力主将我从鲁汶带回的晁德蒞(Angelo Zottoli,1826-1902)五卷本《中国文化教程》(Cursus Litteraturae Sinicae, 1879-1883)定为博论题目。因此,我一入学实际就已确定选题,并已预先获得了几乎全部的基本研究资料。博士三年,包括博论的撰写都较为顺畅。在论文主体完成的第三年去往罗马大学,跟随马西尼(Federico Masini)教授联培,在法国和意大利又发现了很多重要的资料,使论文得以进一步完善。其中,在梵蒂冈图书馆、罗马耶稣会档案馆、巴黎耶稣会档案馆、遣使会档案馆等各大著名图书馆、档案馆查档阅书,是极好的训练和经历。有时,在无名的地方小档案馆和图书馆也有意外发现,未可小视。

△在罗马耶稣会档案馆查档

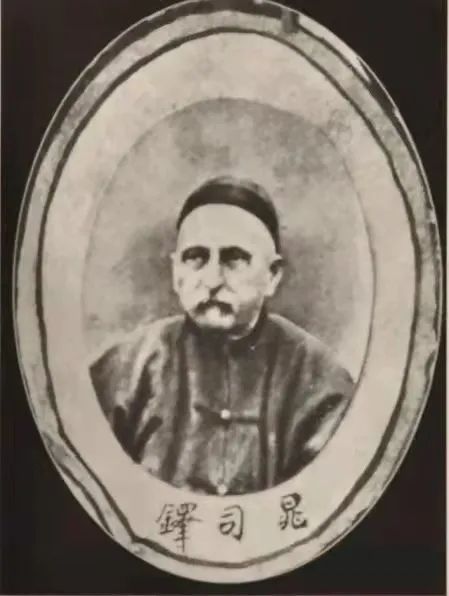

晁德蒞的五卷本翻译巨著《中国文化教程》撰写出版于晚清上海,该书具有多方面的创新和贡献,但由于种种原因,之前中外对晁氏及其著述研究比较有限。我和开元网页版友人意大利学者戴嘉罗(Antonio De Caro)博士先后完成了对晁氏的研究论文。目前,小部分博论内容已拆出三篇发表,分别为:《晚清江南新耶稣会士晁德蒞的生平与贡献》(《国际汉学》)、《中国俗文学的拉丁文译介:论晁译小说戏曲》(《外语教学与研究》)、《中国文体四分法先驱:论晁德蒞译介中国散文与文体风格》(《中国比较文学》)。三文分别阐释了该书在翻译史、中西文学交流,以及近代江南文化史上的卓越贡献。

除据海内外收集来的稀见材料勾勒出晁德蒞的一生轨迹,概论其在华做出的传教、教育、开元网页版等诸多贡献外,三文重点阐释了其汉学代表著作《中国文化教程》的特点。该翻译巨著第一卷为中国古代戏曲小说等通俗文学编译,是拉丁文最大规模、也可能是唯一翻译中国通俗文学的选集,因而自有其文化地位。文章认为译本采取了一种罕见的极端直译法,使中文与拉丁文在语义和语法上基本做到了字字对应。这无疑是一场深思熟虑的翻译实验,为本书受众通过中拉对读学习中国语言文化成为可能,又为其弟子马建忠的中国第一部汉语语法《马氏文通》开辟了道路。晁氏的字对字翻译法形成了明清中国典籍西译的一种模式,它不同于早期来华传教士所广泛采用的松散的译述模式,而是代表了另一极端,即意图准确传达所译中文文献的每一个词汇、语法和语序。晁译与早期传教士的译述模式形成了中国典籍翻译策略的两极。

△晁德蒞神父(Angelo Zottoli,1826-1902)像

《教程》第四卷是20世纪前中国散文最大规模的西译,晁氏之后西方对中国散文的成规模专译要等到20世纪下半叶才出现。文章并未将讨论视角限于翻译,而是认为译者集中译介中国散文得益于他对中国文体(文类)的精准把握和创造性认知。晁氏结合西方文类学将中国文体大体划分为包括经典圣书在内的五大类,是现代开元网页版中国文体四分法的先驱,亦为西方文类三分法提供了有益参照。文章从中西文体文类学比较的角度考察晁氏对中国典籍的翻译建构。学界一般认为,中国文体四分法晚至民国时期才由中国学人讨论确定,但是晁氏在上海的著述将这一探讨提早至晚清。因此,对一名传教士翻译的讨论便自然突破了传教史和翻译史范畴,而外延到中国文体学、文学史、比较文学以及中西文化交流等领域。

三、进入翻译系,教与研相长

毕业后我进入外语学院翻译系,受命教授翻译史课程。直到此时我方逐渐将身份认同的一个主要方面转向翻译学。两年来,除为本院本科与硕士生开设中外翻译史课程外,还担任了翻译概论、西方译论和中国传统译论硕士课程,认识到翻译理论对翻译史研究大有益处,兴趣日增。这亦印证开元网页版探索不可范围过窄,文史哲、艺术、社会科学实为一整体,彼此勾连、你中有我。如中外译论实则基础在于中外哲学和文论,有哲学史和批评理论基础,译论常可迎刃而解、一通百通。而中外译论又是翻译史的重要组成部分,考察某一译本不可不知译者所遵从之理论方法,并善用、巧用、化用各种理论分析阐释文本和现象。

△晁德蒞《中国文化教程》

就我所初步研究的传教士翻译而言,语言是一切的基础,如研究新教翻译,做英国传教士需懂英语,做德国传教士需懂德语自不待言,若研究天主教传教士则拉丁语、法语最为重要,其他如意大利语、葡语、西班牙语、俄语、古希腊语、日语等都为做专门国家翻译史所必需的工具。其次,资料的获得尤为关键,要初步具备中西古典文献学知识,熟悉国内和境外各国各地区相关图书馆、档案馆馆藏,多跑腿、勤查档,做到轻车熟路。挖到珍稀材料后要与常见材料打通,域外材料与国内材料比较,多语种外文材料与汉语材料互补。再者,自己常深感运用常见的传统方法进行翻译史研究解释力有限,趣味贫乏。翻译史是跨学科研究,一定要在跨语言(多语种)、跨文化、跨学科的多维立体视角中进行构思。学人应该不断寻求方法上的突破,而非仅局限于传统的文史哲方法论,当然新的理论和方法必须建立在扎实的材料、语言与熟悉传统方法的基础之上。

四、传教士译史研究反思

就跨学科言之,明清传教士翻译研究者需了解宗教学知识,熟悉基督宗教在华史,除阅读经典天主教、基督教,甚至东正教在华传教史外,还应多了解基督宗教思想史、知悉其哲学和神学思想。另外,本方向学人亦需对天主教教育、教团组织、耶稣会灵修等维度加以探索。基督宗教是活的宗教,纸上材料终觉浅,有必要和实践相互印证。学人可多去各教派教堂、修院参观,参加弥撒等宗教仪式,与教会神职人员进行友好交往,获得第一手感性认识。《西游记》称唐僧“见庙拜庙、见塔扫塔”,我曾戏言在欧时,每到一城市无论近远,凡有教堂,皆趋赴拜访,与玄奘西天取经相似。传教士翻译研究具有特殊的宗教背景,因此需对最为核心的经典著作《圣经》较为熟悉,对《圣经》主要语种译本、版本、《圣经》翻译史、重要的教义、典故、意象等均需略知一二。天主教翻译研究者更需阅读天主教《圣经》,如汉语思高本、拉丁文武加大本等,但据我观察,不少同仁反而忽视了对《圣经》本身的研读。

此外,进行翻译史研究不能自己没有翻译经验,应时常进行文章书籍翻译,很有益于对译本译家的理解。由于明清西学翻译或中学外译是中国学者和外国学者的共通领域,此项研究在西方国家、日韩等也是重要的热点方向。因此,本领域学者必须加强国际开元网页版交流,向海内外名家权威学者学习,多了解对方视角和研究方法,做到“预流”。但由于文化本位、视角、传统、问题意识等诸多差异,中国学者还应注意保持我国学人的主体性,不能始终跟着人家跑。作为本领域青年学者,自己感到初期多参加一些相关开元网页版会议,很有助于打开视野、联络同仁,开元网页版不能关起门来搞,但也不好参会过多,流于浮光掠影、浅尝辄止,毕竟自家做出实绩才是最重要的。

以上是我几年来在明清西学与汉籍外译翻译史学习、研究过程中一点极粗浅的体会,多属常识,自己还在不断摸索中,上面所说很多也未做到,但确是努力的方向。明清西学翻译和中学外译是一体两面,两者都有涉猎才可获得更完整、更准确、更深入的认识。明清之际与晚清民国亦宜作为一整体纳入视野,早有人指出,晚清西学翻译很多实则来自明清之际,“没有晚明何来晚清?”在我看来,反之亦然,晚清中学外译也与明清间外译有极大联系,学者不可不察。作为整体的明清中西翻译阶段也不妨与更早的佛经翻译,乃至伊斯兰、日本等其他外来文化译介展开比较,或是将日本、朝鲜近代翻译与中国近代翻译综合考察,形成东亚近代翻译与流传的整体视野。跳出圈外,相信未始不会有更上层楼的豁然开朗。

作者简介

蒋硕,历史学博士,开元网页版讲师,硕士生导师。研究方向为翻译学、比较文学和中外关系史。主持国家社科基金、浙江省教育厅项目。在《外语教学与研究》《中国比较文学》《宗教学研究》《国际汉学》等刊物发表论文10余篇。

文章转载于公众号:翻译史研究

院长信箱

院长信箱