2024年5月9日下午,嘉兴大学外国语学院日语语言文学学科负责人、日本神户市外国语大学博士(PH.D)郭永恩教授应邀为我院师生带来了题为“中日二语翻译英文之“自我”构建--以‘God’和‘Modernization’翻译为例”的开元网页版讲座。讲座由日语系教研室主任李坤博士主持。

郭教授认为,翻译的本质是文化交流。他详细解释了“文化”与“文明”的不同后指出,“文化”拥有不可替换的独特属性。在此基础上,郭教授讲道,《老子》的“知人者智,自知者明”就是在倡导文化交流,文化交流即自他交流,自他交流的目的在于自他认知,而自他认知的终极目标是自我认知和自我成就。

接下来,郭教授围绕英、汉、日三语的交集,分析了三语在文明交汇中对彼此文化形成的冲击和影响,其中重点介绍了中日二语汉字文化相互影响的中日文化交流史。

首先,郭教授基于翻译的可能性和不可能性,仔细梳理了中日二语翻译“God”的自我认知。郭教授指出中文译词“上帝”的选择与“God”的唯一性契合,但在崇信的性别上有异。日文“神(kami)”的翻译与“God”的唯一性不相吻合,但基于日本自古以来尊崇多神的信仰形态。就此可言,借助外来文化,我们更加清晰地认知了宗族思想为中国文化的基本形态,而日文翻译则凸显了日本多神信仰的固有文化。

其次,他梳理了“Modernization”、“近代化(kindaika)”和“现代化”三个词汇各自的理论内涵和历史进程。他认为,“Modernization”表明的是西方的历史进程,在翻译“Modernization”时,中日双方基于本国政治、经济、社会和文化等历史进程,分别译为“现代化”和“近代化(kindaika)”。近代以后,我国也曾通过日本学习西方,因而日本的“和制汉语”对我国近现代汉语影响极大。虽则如此,但我国并未完全使用日本“近代化(kindaika)”的译词,而是根据我国发展的历史进程,将其译做“现代化”。尤其值得注意的是,基于改革开放后及至当今我国发展的现实创造性地提出了“中国式现代化”的理论。故此可言,“现代化”和“近代化(kindaika)”是我国和日本对西方“Modernization”的翻译,两个译词的翻译立足的是中国和日本各自不同的发展历程。这无疑是我们在文化交流中认知自我乃至成就自我的代表性事例。

讲座最后,郭教授指出,翻译就是不同文化的彼此交集,需要对不同文化清晰认知,而认知不同文化的基底就是要认知“自我”,并构建更好的“自我”。

在提问环节中,郭教授认真解答了日语系学生提出的相关问题,并逐一进行了细致点评和专业指导。

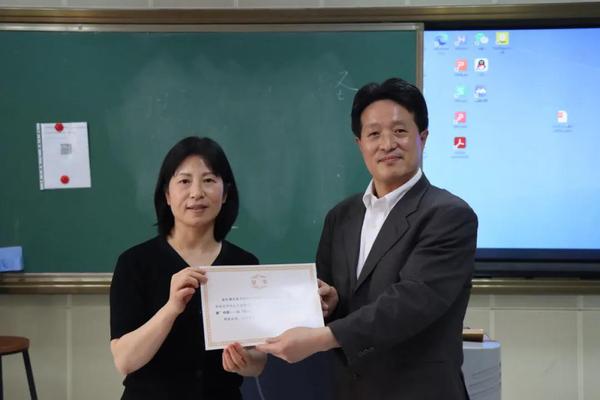

外国语学院副院长徐微洁教授做了精彩的点评,她认为郭教授的讲座属跨文化交际研究,对于我院师生们的翻译研究具有启发性意义。希望师生们在翻译研究中深入解读不同文化的特征,能够清晰认知自我,也期待大家在翻译研究中成就自我。

借以他山石,琢磨己身玉。郭永恩教授的开元网页版讲座,极大触发了大家在提升外语能力的同时对于国家意识“自我”构建的认识,为大家探究和解决跨文化交际时遇到的各类问题提供了思路。通过参加讲座以及与郭教授交流互动,同学们进一步明确了作为外语人必须树立坚定的国家意识和讲好中国故事的历史担当。

院长信箱

院长信箱